ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА — святая великомученица Параскева

ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА — святая великомученица Параскева, нареченная Пятницей, «общница Христовых страстей».

День памяти ее отмечался 28.X 10.XI и именовался обычно «пятницей», хотя и не обязательно приходился на этот день; кроме этого дня, Пятнице посвящались также так называемые обетные и временные пятницы (12 пятниц и т.п.), а иногда и вообще все 52 пятницы в году.

Согласно библейской легенде, параскева была благочестивой девушкой, казненной за верность Христу язычниками. Свое имя она получила следующим образом: родители ее были людьми благочестивыми, по не имели детей; прося Бога о «разрешении их неплодства», они по обету проводили каждую пятницу, как день страданий и смерти Христа, в «особенных подвигах молитвы и поста и в делах благотворения»;

Господь же, услышав их молитвы, даровал им в этот день (в пятницу) дочь, которую они и назвали Параскевой (греческ. Paraskeue — «пятница»).

Параскева Пятница чрезвычайно почиталась у православных славян (и особенно на русском Севере).

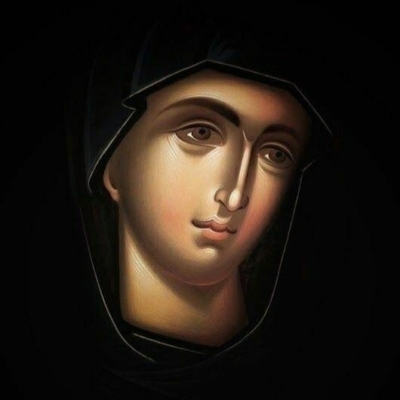

По своим функциям в народных поверьях и обрядах она практически приравнивалась к самой Богоматери.

Так, на старых северно-русских иконах лик св. Параскевы нередко изображался на обороте иконы Пресвятой Девы. Так же, как и к Деве Марии, к святой Параскеве обращались в самых разных случаях: при болезнях и бесплодии, во время различных работ, при засухе и неурожае, по случаю свадьбы, родов и т.д. Праздники, посвященные святой Параскеве, во многих местах считались не менее значимыми, чем праздники, посвященные Богородице; они почитались и отмечались постом и особыми обрядами, а также запретами на многие работы.

В былое время ко дням памяти святой Параскевы приурочивалось множество различных обрядов и обычаев, как церковных, так и простонародных, бытовых.

Так, например, повсеместно принято было в 28-й день октября (ст.ст.) устраивать торжественные богослужения и приносить в церковь различные плоды для освящения; приношения эти потом хранились в домах как священные предметы в течение целого года. Иконы святой Параскевы, находившиеся в церквах, древнерусский люд чествовал особым образом: поселяне убирали их цветными лентами, цветами, монистками и разными душистыми травами и в таком виде носили с крестным ходом.

В некоторых селах Малороссии существовал еще и такой обычай, приурочивавшийся ко дню святой Параскевы: поселяне водили женщину, изображавшую Пятницу, по селу, а после этого она принимала от них дары («…водят женку простоволосу, под именем Пятницы; а водят в ходе церковном, и при церкви честь оной отдает народ и дары с упованием некия пользы»).

В народных поверьях и обрядах Параскева- Пятница наделялась множеством разнообразнейших функций. Так, во многих местах она почиталась как «бабья святая», охранительница семейного благополучия, покровительница брака и родов, а также женской работы, и особенно работы зимней (т.е. прядения, ткачества и т.п.). Крестьянки считали ее своей заступницей и защитницей, а девицы молились ей о скорейшем выходе замуж и о хороших женихах:

«Матушка Пятница-Параскева, Покрой меня поскорее!» или: «Матушка Прасковея, отдай замуж поскорее!» Кроме того, Параскева повсеместно считалась покровительницей плодородия, полей и домашних животных. Ей молились о сохранении скота от мора и об умножении приплода. К святой Пятнице (как и к Богородице и святому Власу) нередко обращались с молитвами во время обрядового опахивания села, дол- женствующего защитить коров от страшной «коровьей смерти». В Болгарии на Власьев день хозяйки пекли особые «питы» (обрядовый хлеб), называемые «святая Петка» (т.е. святая Параскева Пятница) и «святой Влас»; хлеб «святая Петка» разламывали и раздавали соседям «за волове здравие», а хлеб «святой Влас» несли волам и скармливали его вместе с соле- ными отрубями, чтобы животные были здоровы.

Во многих местах верили, что святая Пятница способна исцелить практически от любых душевных и физических недугов. Особенно же часто ей молились о помощи при «дьявольском наваждении», лихорадках, зубной и головной боли и т.п. Люди, страдающие от наваждений нечистой силы, считали за непременное правило ставить перед иконой святой Пятницы свечи в надежде получить свободу от нечистого духа. Существовали даже особые молитвы святой Параскеве, которые записывались на кусочках бумаги и т.п.: крестьяне почитали их одним из лучших охранительных средств от злых духов и разных недугов и носили при себе, привязывая к шейному кресту, к голове (для исцеления от головной боли) и т.д. Действенным средством против многих болезней считались также цветы и травы, которые привешивали к образу святой Параскевы:

их хранили в течение целого года или даже нескольких 395 Параскева Пятница лет, а в случае какой-либо болезни готовили из них отвары и настои, которыми и поили больных.

Святая Пятница традиционно считалась на Руси покровительницей нищих, убогих и усопших душ. Так, около пятницких церквей, располагавшихся обычно на подоле, у рек, у самой воды, селились нищие. Все храмы и монастыри, посвящавшиеся святой Параскеве и называемые обычно пятницами (пятницкими) или божедомками, были кладбищенскими. В древнее время в таких пятницких церквях в ильинскую пятницу старухи, следуя древнему обычаю, «девятничали», или «пятничали», т.е. проводили день в строгом посте в намять об умерших родителях.

Помимо всего прочего, святую Параскеву считали также и покровительницей торговли. Верование это, вероятно, основывалось на том, что в старину день пятницы во многих местах служил торговым днем.

Особенно распространен был этот обычай в западной и отчасти южной России, возможно, в связи с тем, что день этот приходился накануне субботы, когда торг в этих краях не производился «по причине празднования евреями шабаша» (согласно некоторым источникам, «этих шабашей особенно опасаются поселяне северо-западной Руси и потому по пятницам заботятся закупать себе все, что нужно для хозяйства и в доме»).

Пятницкие торги выпадали на дни, посвящавшиеся святой Параскеве, отчего она, очевидно, и стала считаться покровительницей торговли и различных ярмарок, которые вскоре стали связываться с се именем.

Так, например, во многих местах принято было в честь Параскевы Пятницы устраивать девять торговых пятниц, обычно следовавших одна за другой в продолжение девяти недель после Пасхи; при этом в древности на таких городских торжищах непременно выставлялись иконы святой Параскевы.

С именем Пятницы на Руси в древности связывались еще и особые столбы с изображениями этой святой, устанавливавшиеся на перекрестках и распутьях дорог и в народе часто называемые пятницами. По своему значению они были схожи с придорожными часовнями или крестами: «при них древнерусский люд обыкновенно торжествовал счастливую встречу с другом, отцом, сыном; тут же происходили последние расставания с отъезжающим в далекий путь; у этих же, наконец, пятниц девицы вымаливали себе хороших и добрых женихов». Вероятно, такие пятницы-часовни явились на смену своеобразным дохристианским памятникам, которые в древнее время в виде столбов, чурбанов, вытесанных из дерева болванов ставились на распутьях дорог, на межах и т.д. и мимо которых, как водилось, ни конный не проезжал, пи пеший не проходил, не оставив какой-либо жертвы. У древних римлян подобные истуканы, расставляемые на полях и границах для их охраны, были связаны с божеством, именуемым Термин (очевидно, от лат. terminus — граница, предел), в честь которого некогда проводились празднества — терминалии. На Руси такие «пограничные» столбы-чурбаны имели то же самое значение: считалось, что они охраняют границы зе- мельных владений. С введением же христианства подобные языческие памятники, естественно, стали приобретать иной облик: вместо истуканов стали ставиться своеобразные часовни и столбы с изображениями святой Пятницы, покровительницы полей и плодородия.

Сама святая Пятница в народном сознании обычно рисовалась красивой девушкой или молодой женщиной в белой сорочке и плахте; изредка — высокой и худой женщиной с длинными распущенными волосами. При этом, однако, некоторые народные поверья описывали Пятницу как нагую, растрепанную женщину, часто в крови от уколов спиц и веретен, которыми женщины пряли и ткали в пятницу, нарушая запрет на работу. Русские же иконописцы обычно изображали святую Пятницу суровой подвижницей, высокого роста, с лучезарным венком на голове. Такие иконы некогда можно было найти практически во всяком доме, т.к. считалось, что они охраняют семейное бла- гополучие и счастье; такие же изображения св. Парас- кевы, увешанные платками и лентами, выставлялись после Пасхи по пятницам в людных местах, на ярмарках и т.п.

Эти пятницы, составлявшие цикл своеобразных праздников, начинавшихся с первой недели Великого поста, назывались обычно временными или именными, а также обетными и посвящались они святой Пятнице.

В такие пятницы было запрещено работать:

прясть, ткать, пахать, стирать; купаться и купать детей; нередко — вообще выполнять какую бы то ни было работу. Считалось, что святая Пятница в эти дни ходит по земле в облике молодой женщины и примечает, кто как живет, как соблюдает обычаи и запреты; тех же, кто в ее день работает, она строго карает за нарушение запрета. Так, например, крестьяне многих гу- берний верили, что людей, нарушающих запрет на работу в ее дни, Параскева наказывает тем, что отнимает у прях зрение, причем если человек извинится перед ней и помолится у иконы святой Параскевы, она смилуется над ним и вернет ему здоровье, но если он не покается, что работал в пятницу, святая нашлет на него всяческие беды п несчастья. По поверьям различных мест, Пятница также сдирает кожу с женщин, ткавших полотно в пятницу, и вешает ее на станок; делает так, что у женщин, прявших в пятницу, на обеих руках скрючивает пальцы, сводит руки, образуются заусеницы п т.п. Мужчинам, работавшим в пятницу, она «вкладывает в спину стрелье и ломоту», насылает на них тяжкие болезни и т.п. Повсеместно считалось также, что святая Пятница, покровительница рожениц, пс станет торопиться на помощь призывающей ее во время родов женщине, припоминая той, сколько раз она нарушала запреты на работу в пятницу. В некоторых местах верили даже, что Пятница повсюду ходит вместе со Смертью и карает ею виноватых.

В Ярославской губернии существовал рассказ о святой Пятнице, объясняющий, очевидно, и демонический 396 Параскева Пятница подчас облик Пятницы, и ее недоброжелательное и даже жестокое отношение к людям, работающим в ее праздник. Рассказ этот следующего содержания: «В одной деревне жила женщина, и была она хорошая работница, только совсем не почитала пятницы: и пряла, и ткала в пятницу, и белье мыла, и всякую работу делала. Вот раз осталась она в избе одна- одинешенька, а дело было в пятницу вечером. Сидит баба да прядет. Только вдруг слышит, по сеням идет кто-то. А двери с улицы в сени были заперты. Спужалась баба не на шутку — сидит ни жива, ни мертва. Вдруг тихонько начала отворяться из сеней дверь в избу, и вошла женщина, страшная и безобразная. На ней были все лохмотья да дыры; голова вся платками рваными укутана, из-под них клочья волос повылезли растрепками; ноги у ней были все в грязи, руки тоже в грязи, и вся она, с головы до ног, была осыпана всякой нечистью и мусором. Вошла эта страшная женщина в горницу, начала молиться на образа и плакать. Потом подошла к хозяйке и говорит: «Вот ты, женщина негодная, как ты меня обрядила. Прежде я в светлых ризах ходила, да в цветах, да в золотом одеянии, а твое непочтение вот до какой одежи меня довело. Громом бы тебя разразить мало. Ты преступила закон, и за это будет тебе огонь неугасимый и тьма кромешная. До чего ты меня довела? Я через твой поступок в такой горести состою, что целый день не пью, не ем, не сплю, не почиваю — все слезами обливаюсь. А ты, безумная баба, никакой жалости ко мне не имеешь и дня моего не почитаешь». Тут баба догадалась, что в избу к ней вошла сама Пятница, и стала было прощения просить. А Пятница: «Нет, — говорит, — тебе моего прощения», да взяла железную спицу, которой кудель льну к копылу привязывают, и стала тыкать ей бабу. Тыкала, тыкала, пока до полусмерти не истыкала. Утром на- шли бабу всю в крови и насилу в чувство привели. Да только с тех пор баба по пятницам уже работать — ни- ни: стала почитать праздничный-то день». Столь же распространен был и другой рассказ, в котором оби- женная Пятница превратила «бабу-непочетницу» в лягушку (с тех пор, по поверью, лягушки на земле и пошли).

Не менее известным, и далее более распространен- ным в народе был сюжет о святой Пятнице, подбрасывающей веретено в окно к женщине, прядущей накануне пятницы, и приказывающей спрясть его. По народ- ному убеждению, женщину, догадавшуюся в этом случае выбросить веретено обратно в окно, Пятница хвалит и после пособляет ей в делах, а бабу, не дога- давшуюся сделать этого, строго наказывает (сдирает с нее кожу и т.д.). Существовал, например, рассказ о девушке, которой госпожа приказала работать в «обетную» пятницу: когда девушка работала, к ней пришла Пятница и велела «спрясть сорок мычек и занять ими сорок веретен», угрожая смертью за непослушание; испуганная девушка спросила совета у старухи, и та посоветовала ей напрясть на каждое веретено только по одной нитке; Пятница же, придя за работой, взглянула на веретена и сказала: «Догадалась!», после чего исчезла, не тронув девицу.

В народных поверьях Пятница часто наделялась функциями Доли и Недоли, причем нередко сама отождествлялась с Долей. Так, например, в некоторых местах верили, что Пятница может наслать несчастье или, наоборот, подсказать человеку, что ему нужно сделать для своего благополучия.

Некоторые легенды уверяют, что Пятница может за добрые поступки и праведную жизнь наградить человека; однако вслед за этим она может и наказать его, если он неразумно воспользовался ее даром. Так, например, согласно одной из народных легенд, однажды Пятница наградила человека, разделившего с нею хлеб: она указала, где живет богатая невеста, и дала человеку «сто лет веку». Однако когда через сто лет Пятница пришла к тому человеку в дом для того, чтобы забрать его жизнь, он стал упрашивать ее подарить ему еще сто лет; она исполнила его просьбу, но через сто лет человек снова стал просить ее подарить ему еще сто лет жизни. Когда же Пятница в третий раз пришла к нему, он был уже стариком, у которого «по всему телу вырос мох», и на этот раз он согласился умереть. Пят- ница забрала его с собой и привела в какое-то прекрасное место; затем повела его дальше и привела в еще более красивое место; после этого она впихнула стари- ка в ад и сказала: «Когда бы ты помер на первой сотне своих лет, то жил бы в первом месте, на второй — на втором, а то в триста-то лет ты столько нагрешил, что где же тебе и жить, как не у чертей в когтях».

Параскева Пятница в народе наделялась множеством разнообразных функций; но при этом лишь немногие из них вполне объяснялись жизнеописанием или самим именем этой святой, а остальные, судя по всему, имели языческое происхождение. Очевидно, культ Параскевы Пятницы заменил собой древний культ какой-то языческой богини, и широкий круг функций этой богини со временем перешел на христианскую святую. У восточных славян этой богиней, судя по всему, была Макошь, или Мокошь, богиня плодородия, воплощавшая собой «Мать — сыру землю», а у западных славян — Жива, богиня, связанная с плодородием и жизненными силами, воплощавшая жизнь как таковую и считавшаяся предвестницей солнца.

Живе, как и святой Параскеве, некогда посвящалась пятница, которая у западных славян тесно связывалась с ее именем. Известно, что у литовцев пятница называлась Seewa, а у чехов — Siva, Siwa, Ceres — от имени богини; у немцев же Siva называлась Freya, (откуда у них Freytag — пятница). Богиня эта соединяла в себе многие из тех поверий и функций, которые позднее стали относиться к святой Параскеве. Так, например, у древних язычников (литовцев, поляков и пр.) Жива или Фрея (практически аналогичная по своим функциям римской Церере или греческой Де- метре) считалась покровительницей плодородия и изображалась обычно в виде светоносной девы с 397 Параскева Пятница колосьями и цветами в руках; кроме того, ей приписывалось и покровительство брачным союзам.

Макошь, восточнославянская богиня, воплощавшая саму землю с ее силами плодородия, также из- древле связывалась с днем педели пятницей. Кроме этого, со святой Параскевой ее связывали многочисленные поверья.

Так, например, как Макошь, так и Пятница считались покровительницами рожениц и вообще женщин, а также семьи, брака и разных женских работ, особенно тех, что были связаны с прядением и ткачеством. Как богиню плодородия, Макошь повсеместно считали покровительницей и подательницей урожая; Параскеве так лее молились об урожае, а в день ее памяти приносили в церковь для освящения различные плоды, которые потом хранили в домах как священные предметы. К святой Параскеве, как, очевидно, некогда к Макоши, женщины обращались за помощью во время жатвы. При этом в некоторых местах существовал особый обычаи, связанный с культом святой Пятницы:

когда наступало время жатвы, одна из деревенских старух, считавшаяся «легкой на руку», ночью отправлялась в поле и сжинала первый сноп, связывала его, ставила на землю и при этом три раза молилась Пятнице, чтобы она помогла «рабам Божиим» (при этом перечислялись все женщины-жницы деревни) «без болезней и скорбей» окончить работу и защитила поля от «лихих людей», делающих заломы; потом старуха брала свой сноп и, крадучись, несла его в свою избу, стараясь при этом никого не встретить по дороге (так как любая встреча в это время считалась недобрым знаком).

Культ Пятницы, как и культ Макоши, издавна был связан с водой, в первую очередь, со священными исцеляющими источниками. Так, деревянные изваяния Пятницы, покровительницы и защитницы вод, нередко ставились рядом с теми источниками, которые в народе считались целебными и именовались иногда «прощи» («проща» — прощение, избавление от греха»). Иконы Пятницы нередко ставились и у колод- цев; при этом некоторые из них признавались явлен- ными, а стало быть, и чудотворными: так, например, существовало немало рассказов об иконах Пятницы, неожиданно возникавших в источника или колодцах и исцелявших от всяческих болезней.

Все эти изображения Пятницы (как обычные, так и «нерукотворные»), но народному убеждению, охраняли воду и нередко делали ее святой и целебной; к этим иконам, боясь, как бы не иссякла «спасающая и врачующая благодать», местные жители нередко приносили различные жертвы: монетки (которые нередко бросали в воду), новые рубахи, полотенца, вычесанную льняную кудель, выпряденные готовые нитки или овечью шерсть — «Матушке-Пятнице на передничек», «Угоднице на чулочки» и т.д. Эти дары нередко поступали в пользу ближайших к источнику жителей, за что те брали на себя заботу о святыне и оберегали источник от засоре- ния и осквернения. Осквернение источника могло повлечь за собой страшные последствия: так, напри- мер, во многих местах рассказывали, как в священных колодцах или родниках иссякла вода сразу после того, как его загрязнили, как в нем искупалась или набрала воды для стирки какая-нибудь баба «с придурью», и т.д.

Пятницкие храмы и монастыри также принято было строить на низменностях, у самой воды. При этом в некоторых местах существовали легенды о том, что церкви и часовни возникли на тех местах, где кому-то было «явление». Так, например, во Владимирской губернии рассказывали, что однажды одной богомольной старушке во сне был «тайный голос», сказавший: «Иди к горе, увидишь у подножия ключик, а в нем на дне чудотворную икону. Вынь ее и вели мужичкам строить тут часовню». Народ не послушался старухи, а икону священник поставил в церкви; однако в ту же ночь икона «ушла» и вновь, как была, оказалась на дне источника, и сколько ее ни носили в церковь — каждый раз повторялось то же самое. В конце концов над родником поставили часовню, а икону поместили в ней; воду же из того ручья признали целебной. Подобные рассказы бытовали во многих местах.

Моления о дождях во многих местах, и особенно в Белоруссии, также были обращены к святой Пятнице;

при этом сопровождались они различными тайными обрядами и нередко возносились в ночное время, что, по всей вероятности, указывает на их давнее происхождение. Вероятно, некогда подобные же моления были обращены к Макоши, богине — покровительнице животворной влаги, а позднее, несколько изменившись, стали возноситься святой Пятнице, сменившей ее.

О Параскеве Пятнице в народе ходили самые раз- ные легенды. Во Владимирской губернии, например, полагали, что некогда Параскева, которую в тех мес- тах именовали Прасковьей, была простой бабой, вместе с мужем жившей в деревне. Однажды она призналась мужу, что хотела бы, чтобы кто-нибудь позвал ее на повой; и в этот момент к ним в избу пришел какой-то парень, который позвал ее быть повитухой. Муж отговаривал ее идти, говоря, что «там всяко может случиться, пожалуй, еще согрешишь»; однако она ответила ему: «Только ходи с молитвой, да делай, как Бог велит, так и не будет ничего», и пошла, «хоть дело было ночью». Парень привел ее в баню, и она увидела, что на полке лежит девка, которая мучается родами, а вокруг нее повсюду сидят черти. Прасковья сперва испугалась, но потом помолилась Богу и подошла к девке; а старший черт тут ей и сказал: «Смотри ты, баба! Повивать повивай, а только чтобы без молитвы!» Однако Прасковья не испугалась, и

как только девка разродилась, с молитвой погрузила ребенка в воду и тихонько, чтобы черти не увидели, надела на него крест. Тут пропел петух, и все черти пропали вместе с девкой, а Прасковья осталась с ребенком одна. Взяла она дитя и принесла его домой. Только черти на этом не успокоились, а поскольку отнять ребенка не могли, решили отомстить Прасковье и сделали так, что царь 398 Пастен («а царь-то был нечестивый») призвал ее и стал соблазнять, чтобы она оставила христианскую веру.

Однако она не дала своего согласия, и тогда царь велел отрубить ей голову. Случилось это будто бы в пятницу, поэтому, по народному убеждению, и «зовется мученица Парасковья Пятницей».